Si ce livre ne m'inspire guère côté littérature, j'avoue prendre plaisir à ces quelques recherches... et des souvenirs de lecture déjà bien anciens remontent à la surface.

Asmoth,

Aschmédaï,

Asmoday,

Asmodeus,

Aesma,

Asmadai,

Asmodius,

Asmodaios,

Hasmoday,

Chashmodai, Azmonden,

ou encore Sidonay,

*

Il est présent dans les croyances de la goétie, science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

*Le nom Asmodée viendrait de l'altération du nom d'un esprit persan : "Aëschma-daëva", qui pourrait aussi signifier en hébreu « celui qui fait périr ».

*

Il apparaît dans le Livre de Tobie, III.8, chassé du corps de Sara par Saint Raphaël. Traduit en latin par Asmodeus, sa signification est « Le souffle ardent de Dieu ».

*

Sainte Françoise Romaine (1384-1440) relate, dans le chapitre VI de son traité sur l'enfer, qu'Asmodée était dans le ciel un chérubin avant sa révolte contre Dieu.

Sainte Françoise Romaine (1384-1440) relate, dans le chapitre VI de son traité sur l'enfer, qu'Asmodée était dans le ciel un chérubin avant sa révolte contre Dieu. Azazel est aussi connu selon d'autres pour être ce serpent.

Il est souvent représenté comme un démon aux ailes de chauve-souris, regardant l'intérieur des maisons en en soulevant le toit.

*La Petite clef de Salomon le mentionne en 32e position de sa liste de démons.

Selon l'ouvrage, Asmodée est un des rois de l'enfer.

Il possède trois têtes : de buffle, d'homme et de bélier.

Il a la queue d'un serpent et les pattes d'une oie. Il chevauche un dragon infernal et porte une lance.

*

*

Il peut rendre l'invocateur invisible et lui faire connaître les trésors cachés.

*

La Pseudomonarchia Daemonum le mentionne en 35e position de sa liste de démons sous le nom de Sidonay, alias Asmoday, et lui attribue des caractéristiques similaires. - wikipédia

La Pseudomonarchia Daemonum le mentionne en 35e position de sa liste de démons sous le nom de Sidonay, alias Asmoday, et lui attribue des caractéristiques similaires. - wikipédia

illustrations :

2 - La Luxure representée par Pieter Bruegel

3 - L'enfer dans l' Hortus Deliciarum de Herrade de Landsberg (autour de 1180).

*

Qui, s’intéressant à l’affaire Bérenger Saunière, ne reconnaît pas en entrant dans l’église de Rennes-le-Château son fidèle et inquiétant gardien imposé par l’abbé pour un secret toujours bien gardé ?

Qui, s’intéressant à l’affaire Bérenger Saunière, ne reconnaît pas en entrant dans l’église de Rennes-le-Château son fidèle et inquiétant gardien imposé par l’abbé pour un secret toujours bien gardé ? Si nous savions qu’il s’agissait de toute évidence d’une démoniaque et surprenante représentation, ce fut semble t’il Gérard de Sède qui le premier révéla l’identité de l’énigmatique personnage : le démon Asmodée.

La scène, bien connue, est figée à gauche dès le portail d’entrée franchi.

Le personnage, genou gauche à terre, peine sous le poids d’un énorme bénitier-coquille porté sur ses épaules.

*

Au-dessus de ce personnage se trouve un premier socle orné de deux salamandres dorées surmontées d’un cartouche ovale rouge contenant les lettres noires B et S. Sur celui-ci une sorte de phylactère propose un texte - PAR CE SIGNE TU LE VAINCRAS - décomposé en trois groupes de mots : PAR CE - SIGNE TU LE – VAINCRAS.

*

Enfin couronnant cet ensemble quatre anges décomposent le signe de croix, sans doute pour illustrer le texte ci-dessus.

En effet chacun des personnages en se signant présente une des quatre phases de sa main droite.

illustration : L'abbé Saunière à l'entrée de son église

*

*

Une facture du 30 juin 1897, sans doute la plus importante pour cette année, en fait mention au milieu d’autres statues et nombreuses réalisations :

« …2° Chemin de croix en terre cuite (venez tous à moi) - 800Fr. ;

3° Bénitier avec diable et Signe de croix - 300Fr ;

4° Piscine avec groupe - 300Fr. ;

5° Socle des 4 anges - 200Fr… ».

A l’évidence Saunière ne sera pas peu fier de son idée.

dans son discours de pentecôte, en l’honneur de la visite de Monseigneur Billard, il précise parmi les réalisations « la belle et originale acquisition de notre bénitier ».

Certes l’acquisition est saisissante… mais l’est-elle pour tous, et surtout ne serait-elle pas destinée à représenter quelque chose de très particulier devant échapper au commun des visiteurs ?

Déjà nous pouvons, sans trop risquer de nous tromper, dire que ce genre de statue n’est guère fréquente dans les églises.

Saunière s’est sans doute adressé au seul fournisseur, la fabrique Giscard de Toulouse, capable d’exécuter sur commande un tel modèle surprenant. Cependant si cette pièce est unique le thème, étonnamment, ne l’est pas.

*

descriptif Asmodéen

*

descriptif Asmodéen

Il s’agit d’un démon, Asmodée selon Gérard de Sède, supportant péniblement sur ses épaules un lourd bénitier coquille, avec une expression d’effort et de surprise effarée à la fois.

Le front entouré de deux cornes spiralées,

le visage est crispé bouche ouverte

et yeux exorbités sur une vision qu’on devine épouvantable.

Cette expression est légèrement modifiée depuis sa restauration.

Le personnage, le genou droit à terre, s’appuie de la main gauche sur sa cuisse droite découverte.

Vêtu d’une tunique il a le torse décharné et osseux.

La peau est représentée de couleur brun sombre d’un rendu luisant plus clair sur la saillie des os.

La main droite, à hauteur de la hanche, forme un cercle de ses doigts. Que n’a t’il pas été dit sur ce signe… qui, en réalité, est seulement dû au fait qu’à l’origine cette main tenait une fourche… supprimée par la suite en raison d’accidents possibles.

Comme tout démon qui se respecte notre modèle possède des ailes membraneuses, aussi de couleur sombre, en position ‘fermée’.

L’aile gauche, dissimulée par l’épaule et le bras, ne se distingue qu’à son sommet.

La droite en échange, bien repliée, laisse voir les détails de membrures.

Une sorte de sur-aile se déploie sur l’ensemble de cette ‘voilure’ en forme d’épaulière largement rabattue derrière les épaules, sous le bénitier.

Comme tout poison qui se respecte Asmodée a un antidote ;

l’archange Raphaël.

Ce dernier le combattit en donnant des armes redoutables contre Asmodée à Tobie le soir de ses noces.

En effet Asmodée empêchait sa future épouse de trouver un prétendant en les tuant les uns après les autres…

Etonnant périple que celui de Tobie allant récupérer le trésor de son père. Plus étonnant le fait que ce sera la fumée d’un produit issu de la cuisson d’un poisson sur un grill qui permit à Tobie de mettre en fuite Asmodée…

Un poisson frit sur un grill ne nous rappelle t’il pas une grille codée de Saunière où il est question d’un poisson grillé ? Y aurait-il analogie entre des faits sans liens, ou…?

St Raphaël est célébré le 24 octobre. C’est non loin du désert de la Haute-Egypte que le saint archange enchaîna Asmodée dans une grotte proche de Taata, où il demeurerait encore.

Comparaison entre l'inscription de De Sède, le Tétragramme et l’inscription réelle :

Puisqu’il est question de nombres et de valeur hermétique, ou symbolique, n’oublions pas ce détail insolite du total des lettres de la sentence au-dessus d’Asmodée et son bénitier :

‘PAR CE SIGNE TU LE VAINCRAS’.

Cette phrase devait être logiquement : ‘PAR CE SIGNE TU VAINCRAS’ et comprendrait 20 lettres.

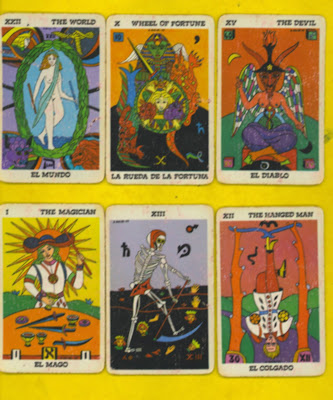

L’ajout du ‘LE’ (par ce signe tu LE vaincras) pousse donc le nombre de lettres total à 22, soit le nombre des lettres de l’alphabet hébraïque ou des lames majeures du tarot.

S’il est de bon ton de conserver dans tous raisonnements la part du hasard il devient difficile dans le cas présent de ne pas admettre une sorte de volonté à arriver à ces constats… tout en laissant planer sur eux un doute discret.

A mieux regarder l’ensemble voulu par Saunière les anges font en 4 temps le signe de croix.

Si l’on observe celui d’en bas – agenouillé – sa main droite marque l’étape du signe, et celle de gauche montre de l’index notre Asmodée.

Est-ce pour justifier ce ‘LE’ ajouté en intensifiant, pour nous inviter à mieux le considérer… ou les deux ?

N’oublions pas que cet ensemble est le fruit de la volonté de Saunière ou celui des intentions le propulsant fermement et discrètement.

Ceci nous ramène encore à cette première de couverture de la dernière réédition de l’ouvrage de De Sède, et à cette question embarrassante : celui-ci était-il où non à propos d’un ‘savoir’ détenu et transmis pas l’abbé Saunière.

Si oui l’a t-il transmis de son chef ou… sous un impulsion identique à celle ayant pu téléguider l’abbé moins d’un siècle auparavant ?

Si connaissance il y a, elle est résumée à peu d’éléments :Un ensemble de statues ne formant qu’un seul groupe. Toute notre attention est canalisée vers une créature d’exception dans une église : Asmodée.

*note :

le texte de la société périllos est beaucoup plus long... je me suis contentée de transcrire uniquement certains passages.

*

voir également : Curiosité... Le tableau des 73 démons traditionnels de la goétie.

La goétie (du latin médiéval goetia, dérivant du grec ancien γοητεία / goēteia, sorcellerie) est la pratique, proche de la sorcellerie, permettant l'invocation d'anges ou de démons.

L'utilisation du terme provient principalement de la Petite clef de Salomon, grimoire du XVIIe siècle, contenant une première partie intitulée Ars Goetia.

Celle-ci décrit par le détail 72 démons ainsi que les rituels pour les invoquer. D'autres ouvrages, comme la Pseudomonarchia Daemonum, servent également de référence à la goétie.

La goétie a été popularisée par le livre The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King qui est une traduction en anglais de l'Ars Goetia par Samuel Mathers et Aleister Crowley en 1904.